Jupiter

Planète géante… et étoile ratée ?

| Diamètre équatorial : | 142 984 km |

| Masse : | 1,898 8 × 1027 kg (317,833 × Terre) |

| Densité moyenne : | 1,33 × eau |

| Vitesse de libération à l'équateur : | 59,6 km·s−1 |

| Température : | 163 K (−110 °C), pour les couches externes |

| Inclinaison de l'équateur sur le plan orbital : | 3,12° |

| Période de rotation sidérale : | 9,841 heures à l'équateur |

| Période de révolution sidérale : | 4 332,59 jours (11,86 années) |

| Période de révolution synodique : | 398,88 jours |

| Excentricité de l'orbite : | 0,048 2 |

| ½ grand-axe de l'orbite : | 5,203 3 UA |

| Inclinaison sur l'écliptique : | 1,308° |

| Vitesse moyenne sur orbite : | 13,06 km·s−1 |

| Albédo : | 0,52 |

| Nombre de satellites : | 95 + anneaux |

Cette énorme « boule d'hydrogène et d'hélium » constitue le spectacle privilégié d'un bon nombre d'astronomes amateurs. Une simple paire de jumelles permet d'apercevoir ses quatre plus gros satellites : Io, Europe, Ganymède et Callisto, petits points alignés comme à la parade sur son plan équatorial. Il faut un petit télescope pour observer deux bandes nuageuses plus sombres situées de part et d'autre de la zone équatoriale. Avec un diamètre équatorial de 143 000 km — soit 11,2 fois celui de la Terre — et un diamètre polaire de 133 800 km, le globe de Jupiter montre un aplatissement de 6,5%.

Si 99,8% de la masse du Système solaireSystème solaire : ensemble des corps célestes placés sous l'attraction gravitationnelle du Soleil, qui contient à lui seul 99,8 % de la masse du système.

Glossaire se trouve concentrée dans le Soleil Soleil

Soleil

Le Soleil n'est que l'une des 100 milliards d'étoiles qui constituent notre Galaxie.

Étoile Soleil, Jupiter rassemble 70% de la masse restante, soit deux fois et demi celle de toutes les autres planètesPlanète : nom initialement attribué aux points lumineux vagabondant parmi les étoiles, planêtos signifie « astres errants » en grec.

Glossaire réunies ! Son volume pourrait contenir 1 320 fois notre Terre Terre

Terre

Minuscule fragment de matière flottant autour d'une étoile banale, la planète Terre est pourtant la plus massive des planètes telluriques.

Planète Terre, mais d'une masse seulement 318 fois plus élevée, sa densité n'est guère supérieure à celle de l'eau. L'imposante masse de Jupiter a cependant tenu un rôle essentiel dans l'évolution du Système solaire, la pesanteur à sa surface est 2,5 fois supérieure à celle régnant sur Terre. Le centre de gravité du système Soleil-Jupiter se situe à l'extérieur du Soleil.

Jupiter possède un système d'anneaux, constitués principalement de poussière plutôt que de glace, ils sont bien moins spectaculaires que ceux de Saturne. Ils ont été découverts, en 1979, à partir d'images retransmises par la sonde Voyager-1. L'anneau principal a une largeur de 12 500 km ; deux autres, plus diffus, se retrouvent au niveau des satellites Amalthée et Thébé.

Une gueule d'atmosphère ?

Contrairement aux autres objets planétaires, Jupiter ne réfléchit pas seulement la lumière solaire, il émet deux fois plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil. Cette énergie, émise sous forme de rayonnement infrarouge, provient de la contraction de la planète sous l'effet de sa propre gravitation. Souvent considérée comme une « étoile ratée », bien qu'il lui faudrait 13 fois sa masse actuelle pour amorcer une fusion thermonucléaire, l'analyse spectrale des couches supérieures de son atmosphèreAtmosphère : couche gazeuse enveloppant un objet planétaire. Les étoiles ont également une atmosphère gazeuse dont la température très élevée est responsable d'une émission de lumière.

Glossaire démontre qu'elle est composée à 74% d'hydrogène et 25% d'hélium (cette proportion hydrogène/hélium est la même que celle retrouvée dans le Soleil), le 1% restant se partageant entre le méthane, l'ammoniaque et diverses traces d'autres molécules responsables des différentes couleurs visibles sur sa haute atmosphère.

La plus grosse planète du Système solaire est aussi celle qui tourne le plus rapidement sur elle-même : un peu moins de dix heures au niveau de l'équateurÉquateur : intersection de la surface d'un astre et du plan situé à égale distance de ses pôles, il marque la latitude zéro.

Glossaire.

Son axe de rotation étant quasiment perpendiculaire à son plan orbital (il n'est incliné que de 3°), la planète ne connaît pas de réelles saisons.

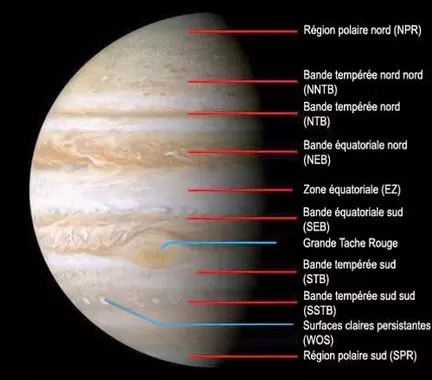

Des gaz chauds s'élèvent (constituant une « zone ») et des gaz plus froids retombent (composant une « bande » où les vents peuvent dépasser les 600 km·h−1), ces parties adjacentes constituent une « cellule de Hadley ».

La bande équatoriale sud (SEB) a la particularité d'être régulièrement masquée par des remontées de nuages d'ammoniac et peut ainsi disparaître momentanément.

Des cyclones et anticyclones se retrouvent largement répandus dans l'atmosphère, ils sont nettement plus nombreux au niveau des pôles. De même, on y retrouve des « cavités » dépressionnaires (barges) dans les couches supérieures qui laissent apparaître les couches plus basses, des colonnes de nuages et des éclairs d'orage y sont également détectés.

La Grande Tache rouge

La composante la plus spectaculaire de l'atmosphère jovienne reste sans conteste la « Grande Tache rouge ». Découverte par le scientifique anglais Robert Hooke (1635-1703) en 1664, il s'agit d'un gigantesque anticyclone tourbillonnant en environ six jours. Sa dimension est sujette à variations, elle peut passer de une à trois fois la taille de la Terre et prendre une coloration rougeâtre plus ou moins prononcée. Il s'agit bien d'une zone de haute pression, à l'inverse des ouragans sur Terre qui sont des zones de basse pression. D'autres figures analogues, mais de plus petites dimensions, se retrouvent dans l'atmosphère de Jupiter. Il en existe une autre semblable dans celle de Neptune Neptune

Neptune

Bien que repérable aux jumelles, la huitième planète du Système solaire reste décevante au télescope, même à forte puissance…

Planète Neptune.

Trois siècles et demi après sa découverte, cette structure est encore bien présente et l'origine de son activité n'est toujours pas comprise.

Structure interne

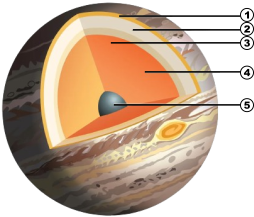

Définissant la classe des planètes joviennes, Jupiter ne possède aucune surface bien définie. Contrairement aux planètes telluriques, il n'y a pas de distinction entre l'atmosphère et le corps de la planète, même si la présence d'un noyau rocheux est soupçonnée en son centre ➄. Selon la théorie actuelle de la formation du Système solaire, un noyau de ce type est nécessaire à la formation de la planète. Ne représentant qu'un pour cent de la masse totale de Jupiter, il équivaudrait cependant à trois fois celle de notre planète Terre.

Vient ensuite une épaisse couche d'hydrogène métallique ➃, surmontée d'une couche mélangeant hydrogène et hélium à l'état liquide ➂, puis à l'état gazeux de moins en moins dense ➁. La couche la plus externe constitue l'atmosphère visible ➀ essentiellement constituée d'hydrogène gazeux.

La rotation interne a pu être estimée à partir du champ magnétique induit, elle diffère peu de la rotation équatoriale des couches supérieures. Ce champ magnétique est fortement dissymétrique, il avance jusqu’à 5 millions de kilomètres en direction du Soleil et dépasse l’orbite de Saturne au côté opposé. Il est très puissant, 14 fois plus intense que celui de la Terre, ce qui provoque des radiations particulièrement nocives et des aurores polaires.

Les satellites de Jupiter

Jupiter est entouré d'une multitude de satellites possédant des orbitesOrbite : trajectoire, généralement elliptique, décrite par un corps naturel ou artificiel soumis au champ gravitationnel d'un autre corps considéré comme fixe.

Glossaire parfois très inclinées et irrégulières. La grande majorité de ces objets sont certainement des astéroïdesAstéroïde : petit corps orbitant autour du Soleil et dont la plus grande dimension ne dépasse pas quelques centaines de kilomètres.

Glossaire capturés dont la plus grande dimension n'excède guère quelques kilomètres. Leurs distances à la planète s'échelonnent entre 100 000 et 30 millions de kilomètres.

Ils sont catégorisés en deux groupes : les satellites galiléens de grandes dimensions et de forme sphérique, les satellites irréguliers de dimensions moindres et de formes irrégulières. Ils sont également classés en deux catégories : les satellites progrades qui orbitent dans le sens de rotation de Jupiter, les satellites rétrogrades qui orbitent dans le sens contraire.

Lors d'un passage devant Jupiter, l'ombre d'un satellite galiléen se projette sur sa haute atmosphère. Lorsqu'il passe à l'arrière de la planète, il entre d'abord dans son cône d'ombre : c'est une éclipseÉclipse : passage d'un corps céleste dans le cône d'ombre d'un autre astre. Le terme « Éclipse de Soleil » couramment employé est impropre, le Soleil étant masqué par la Lune, il s'agit d'une occultation.

Glossaire. Le satellite est ensuite masqué par le disque de Jupiter : c'est une occultationOccultation : pour un observateur terrestre, recouvrement d'un objet céleste par le disque d'un astre. Improprement qualifié d'éclipse, le masquage du disque solaire par celui de la Lune en est l'exemple le plus connu.

Glossaire.

En fonction des lois de KéplerKepler (lois de) : ensemble de trois lois formulées par Kepler se rapportant aux mouvements planétaires.

Glossaire, plus un satellite est proche de Jupiter, plus sa vitesse de révolution est élevée. Io, le plus proche, traverse le disque de la planète en un peu plus de deux heures. Le passage de Callisto, le plus éloigné, demande environ cinq heures. Pour ce dernier, ces transits ne se font qu'au moment où la trajectoire de la Terre recoupe le plan équatorial de Jupiter. En dehors de ces périodes, Callisto passe au-dessus ou en dessous du disque jovien.

Les satellites galiléens

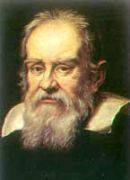

Quatre de ces satellites ressortent véritablement du lot : les satellites galiléens. Ils sont ainsi nommés en hommage à leur découvreur, Galilée Galileo Galilei

Galileo Galilei

En janvier 1610, il découvre les quatre gros satellites de Jupiter et les phases de Vénus. Ces observations confortent son idée de la rotation de la Terre sur son axe et de sa révolution autour du Soleil. Cette conception lui vaut une condamnation à résidence par le Saint-Office…

Glossaire (1564-1642), qui les observa pour la première fois le 16 janvier 1610. Placés sur des orbites quasi circulaires sur le plan équatorial de leur planète, ils portent des noms liés à la mythologie gréco-latine : Io, Europe, Ganymède et Callisto.

Ces noms ont été proposés par Simon Mayr (Simon Marius, 1573-1624), dans un ouvrage édité en 1614, et se sont imposés à l'usage. Io, Europe et Callisto furent aimées de Zeus (Zeus étant l'équivalent grec de Jupiter), Ganymède, considéré comme le plus beau des mortels, fut enlevé par Zeus pour l'emmener sur l'Olympe.

Chacun des satellites présente un monde bien à part…

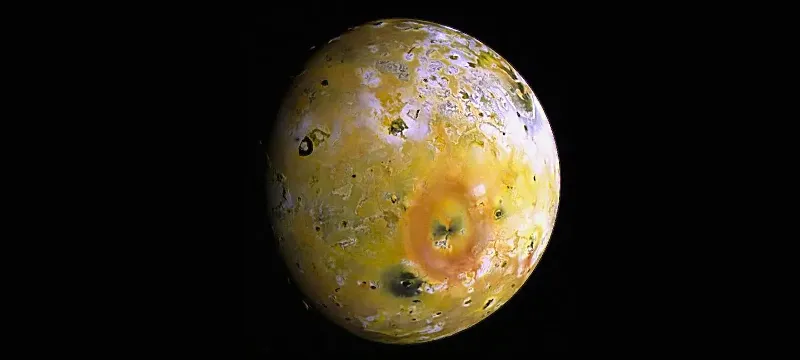

Io

Premier satellite galiléen par ordre de distance à Jupiter, Io s'est stabilisé par effet de marée en rotation synchrone (comme la Lune Lune

Lune

Le couple Terre-Lune peut être considéré comme une planète double qui orbite autour du Soleil à partir d'un centre de gravité commun…

Lune pour la Terre), il lui présente toujours un même hémisphère. Approché par les sondes Voyager et Galileo, Io a montré un panorama très inattendu : un « aspect pizza » parsemé d'une centaine de volcans, dont une dizaine encore actifs. Ce sont leurs éjections de lave et de souffre, parfois jusqu'à une altitude de 200 km, qui lui donnent ces couleurs jaune et rouge dominantes.

Io étant d'une taille similaire à celle de notre Lune, la température interne nécessaire à une telle activité volcanique ne peut provenir de sa formation initiale. Cette énergie est entretenue par l'effet de marée provoqué par la proximité de Jupiter et des trois autres satellites galiléens.

La distance Io-Jupiter est à peu près équivalente à celle qui sépare la Lune de la Terre. Jupiter étant 318 fois plus massive que notre planète, les effets de marée sur Io ont une amplitude pouvant atteindre plusieurs kilomètres ! De plus, l'interaction avec les autres satellites galiléens tend à déplacer Io latéralement à Jupiter — sa position oscille par rapport à sa planète — ce mouvement apportant des frictions internes produisant suffisamment de chaleur pour entretenir une activité volcanique importante.

Europe

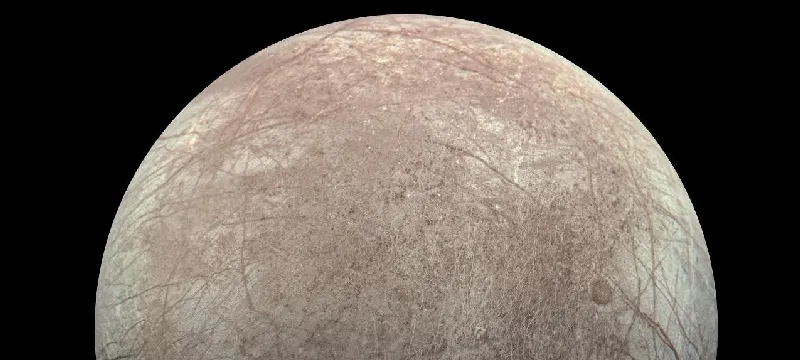

Sur Europe point de volcans, et pour cause : c'est un corps de glace !

Le plus petit des satellites galiléens est d'une apparence très lisse, sa plus grande élévation ne dépasse pas le kilomètre. Le sol est seulement strié de fissures pouvant atteindre 1 000 km de longueur sur 10 à 80 km de largeur et ne montre que très peu de cratères d'impacts, signe d'un renouvellement constant.

La densité moyenne d'Europe tend à prouver que ce satellite — d'une composition analogue à celle de notre Lune — serait recouvert d'une couche de glace de 100 km d'épaisseur flottant sur une zone mélangeant eau liquide, glace et roche autour d'un noyau métallique. Comme pour Io, ce sont les forces de marée qui assurent la persistance d'un océan liquide interne et son activité géologique. Ce satellite possède également une atmosphère d'oxygène très ténue qui provient de la désintégration de molécules d'eau, les atomes d'hydrogène « plus légers » étant rapidement dispersés.

Ganymède

Ganymède est le plus gros satellite du Système solaire, son diamètre est même supérieur à celui de la planète Mercure Mercure

Mercure

En raison de sa proximité avec notre étoile, elle reste difficile à observer car toujours baignée dans les lueurs de l'aube ou du crépuscule…

Planète Mercure. Sa physionomie est un mélange de la surface lisse et gelée d'Europe et de celles criblées de cratères d'impact de la Lune ou Mercure.

La croûte de glace est plus épaisse et plus rigide que sur Europe. Le refroidissement graduel de Ganymède entraîne un accroissement de son volume — la glace prend un volume plus important que l'eau à l'état liquide — formant ainsi des zones de plissements et de failles.

Ganymède est le plus petit corps céleste à posséder un champ magnétique, ce qui renforce l'hypothèse d'un océan interne d'eau salée.

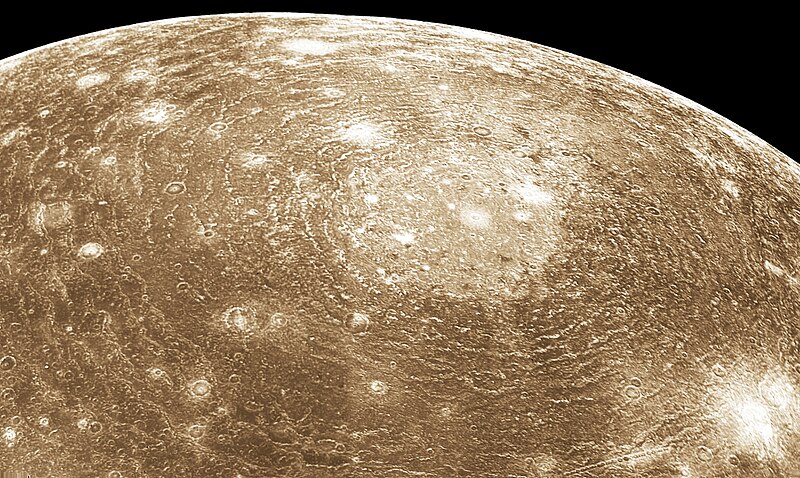

Callisto

Callisto présente des similitudes d'aspect avec Ganymède. Légèrement plus petit et moins dense que ce dernier, sa composition interne est identique, englobée sous une croûte de glace encore plus épaisse que celles rencontrées sur Europe et Ganymède.

Il est à noter que la densité des satellites galiléens diminue graduellement en s'éloignant de Jupiter, à l'inverse la proportion des glaces augmente.

L'effet de marée se faisant de moins en moins ressentir, les satellites les plus éloignés ont une surface moins « active ». Celle de Callisto nous offre un panorama plus proche de celui de la Lune ou de Mercure, en version « glacée ». Il n'y a pratiquement aucune activité géologique à sa surface qui n’a pas beaucoup évoluée depuis que les premiers impacts l'ont façonné, il y a 4 milliards d’années.

Sa principale caractéristique reste Valhalla, un bassin d'impact en multi-anneaux qui s'étend jusqu'à 3 800 km de diamètre, et datant probablement de la formation de sa croûte de glace.

| Diamètre | 3 643 km | 3 122 km | 5 262 km | 4 821 km |

|---|---|---|---|---|

| Distance | 421 800 km | 671 100 km | 1 070 400 km | 1 882 700 km |

| Révolution sidérale | 1,769 j | 3,551 j | 7,154 j | 16,689 j |

| Inclinaison | 0,036° | 0,467° | 0,172° | 0,307° |

| Excentricité | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,007 |

| Densité | 3,55 | 3,04 | 1,93 | 1,79 |

| Diamètre apparent | 1,2" | 1,0" | 1,8" | 1,6" |

| Magnitude | 5,0 | 5,3 | 4,6 | 5,7 |

- la distance est le ½ grand axe de l'orbite ;

- la densité est comparée à celle de la Terre (Terre = 1) ;

- le diamètre apparent est donné pour une distance moyenne Terre-Jupiter ;

- la magnitude visuelle est celle au moment de l'opposition.

Crédits photographiques : NASA, sauf mention contraire.