Mercure

Une planète d'observation difficile

| Diamètre équatorial : | 4 878 km |

| Masse : | 3,302 2 × 1023 kg (0,055 3 × Terre) |

| Densité moyenne : | 5,43 × eau |

| Vitesse de libération à l'équateur : | 4,25 km·s−1 |

| Température : | 173 K à 703 K (−100 °C à +430 °C) |

| Inclinaison de l'équateur sur le plan orbital : | 0° |

| Période de rotation sidérale : | 58,646 jours |

| Période de révolution sidérale : | 87,969 jours |

| Période de révolution synodique : | 115,88 jours |

| Excentricité de l'orbite : | 0,205 6 |

| ½ grand-axe de l'orbite : | 0,387 UA |

| Inclinaison sur l'écliptique : | 7,004° |

| Vitesse moyenne sur orbite : | 47,89 km·s−1 |

| Albédo : | 0,10 |

| Nombre de satellites : | 0 |

Mercure, la première planètePlanète : nom initialement attribué aux points lumineux vagabondant parmi les étoiles, planêtos signifie « astres errants » en grec.

Glossaire de notre Système solaireSystème solaire : ensemble des corps célestes placés sous l'attraction gravitationnelle du Soleil, qui contient à lui seul 99,8% de la masse du système.

Glossaire, est visible à l'œil nu et connue depuis des temps immémoriaux. Cependant, en raison de sa petite taille (son diamètre vaut environ une fois et demi celui de la Lune Lune

Lune

Le couple Terre-Lune peut être considéré comme une planète double qui orbite autour du Soleil à partir d'un centre de gravité commun…

Lune) et de sa proximité avec notre étoileÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires.

Glossaire, elle reste difficile à observer car toujours baignée dans les lueurs de l'aube ou du crépuscule. L'apercevoir relève donc souvent de l'exploit. Le moment le plus propice à son observation est lors d'une élongationÉlongation : écart angulaire d'un astre au Soleil, mesuré depuis la Terre. Pour les planètes orbitant à l'intérieur de l'orbite terrestre, elles ne peuvent être observables en pleine nuit et à l'opposé du Soleil.

Glossaire maximale (il y en a 6 à 7 par an), mais elle ne peut se séparer de plus de 27° 45' par rapport au Soleil Soleil

Soleil

Le Soleil n'est que l'une des 100 milliards d'étoiles qui constituent notre Galaxie.

Étoile Soleil pour la plus faste. Depuis une latitudeLatitude : écart angulaire d'un point de la sphère terrestre mesuré depuis le plan équatorial.

Glossaire moyenne de l'hémisphère Nord, en raison de la position sur l'écliptiqueÉcliptique : projection du plan de l'orbite terrestre sur la voûte céleste. Pour cette raison, il correspond également au déplacement apparent du Soleil parmi les étoiles sur une année.

Glossaire, les plus favorables ont lieu le soir au printemps et le matin en automne.

Phases et transits

Mercure présente des phases comme la Lune. Elles sont mises en évidence pour la première fois en 1630, par l'astronome hollandais Martin van den Hove (dit Hortensius, 1605-1639).

La planète passe parfois devant le disque solaire, l'observation du premier transit a été faite le 7 novembre 1631, simultanément par Pierre Gassend (dit Gassendi, 1592-1655) depuis Paris, également par Jean-Baptiste Cysat (1588-1657) depuis Innsbruck en Autriche et Johann Ruderauf (1588-1654) depuis Rouffach dans le Haut-Rhin. Ces transits se produisent en mai (avec des intervalles de 13 ou 33 ans) ou novembre (avec des intervalles de 7, 13 ou 33 ans), les prochains auront lieu les 13 novembre 2032 et 7 novembre 2039.

Le messager des dieux

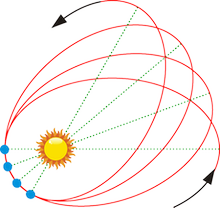

À l'image du dieu romain aux pieds ailés auquel elle doit son nom, Mercure est la planète la plus rapide sur son orbite : sa vitesse varie de 39 km·s−1 à 59 km·s−1. Elle effectue sa révolution sidérale en seulement 87,97 jours terrestres et la rotation sidérale vaut 58,65 jours terrestres. L'orbite de Mercure est ainsi en « résonance gravitationnelle », le rapport entre révolution sidérale et rotation sidérale valant exactement 2/3. Cette synchronisation est conservée en raison de la forte excentricité de l'orbite : 0,206 (soit 12 fois celle de la Terre) ; le bassin d'impact Caloris créant également une anomalie de masse qui « cale » dans la même direction les renflements de marées lors d'un passage au périhéliePérihélie : distance minimale d'un astre au Soleil.

Glossaire. Le jour mercurien, écart de temps entre deux passages du Soleil au méridien d'un même lieu, vaut 176 jours terrestres. Il dure ainsi deux fois plus que l'année mercurienne.

La distance de Mercure au Soleil oscille de 0,307 unité astronomiqueUnité astronomique : unité de distance basée sur le demi-grand axe de l'orbite terrestre et définie par l'UAI en 1976.

Glossaire (46 millions de km) pour le périhélie à 0,466 UA (69,8 millions de km) pour l'aphélieAphélie : point le plus éloigné de l'orbite d'un corps céleste autour du Soleil.

Glossaire (½ grand-axe : 0,387 UA). Vu depuis Mercure, le diamètre du Soleil est de 2,1 à 3,3 fois plus grand qu'observé depuis la Terre.

Les températures y sont extrêmes : −100 °C (173 K) pour la surface non-éclairée à 430 °C (703 K) pour l'hémisphère directement exposé au Soleil.

Exploration spatiale de Mercure

Toutes les tentatives d'observations de détails sur Mercure sont restées vaines depuis la Terre Terre

Terre

Minuscule fragment de matière flottant autour d'une étoile banale, la planète Terre est pourtant la plus massive des planètes telluriques.

Planète Terre, la résolution télescopique reste inférieure à 700 km. Il faudra attendre les années 1974 et 1975 pour avoir les premières images détaillées de son sol. Elles nous ont été transmises par la sonde spatiale Mariner-10. Par un concours de circonstances, la planète présentait à chaque visite le même hémisphère éclairé, ce qui fait que seulement la moitié de sa surface a pu être cartographiée.

Une étude plus détaillée a depuis été effectuée par la sonde Messenger. Lancée le 3 août 2004, elle arrive aux abords de Mercure le 18 mars 2011 et reste opérationelle en orbiteOrbite : trajectoire, généralement elliptique, décrite par un corps naturel ou artificiel soumis au champ gravitationnel d'un autre corps considéré comme fixe.

Glossaire jusqu'au 30 avril 2015, date à laquelle elle s'écrase au sol après avoir épuisé sa source d'énergie. La mission Messenger a permis de compléter la couverture photographique de la planète avec une résolution allant jusqu'à 10 mètres par pixel, et a révélé des formations jamais observées auparavant sur aucune autre planète ou lune du système solaire.

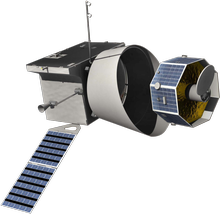

Une expédition européenne de l'ESA (baptisée BepiColombo) a été lancée le 19 octobre 2018 pour une insertion en orbite mercurienne prévue le 5 décembre 2025. Le but de cette mission est de mieux connaître la surface et la structure interne de la planète, ainsi que son champ magnétique et les particules situées dans son environnement immédiat. Elle permettra également d'étudier son exosphère : atmosphère à l'état de trace (deux millièmes de milliardième de celle de la Terre) issue en grande majorité du dégazage des roches de surface. Les températures élevées et la faible gravitation empêche la retenue d'une atmosphère permanente.

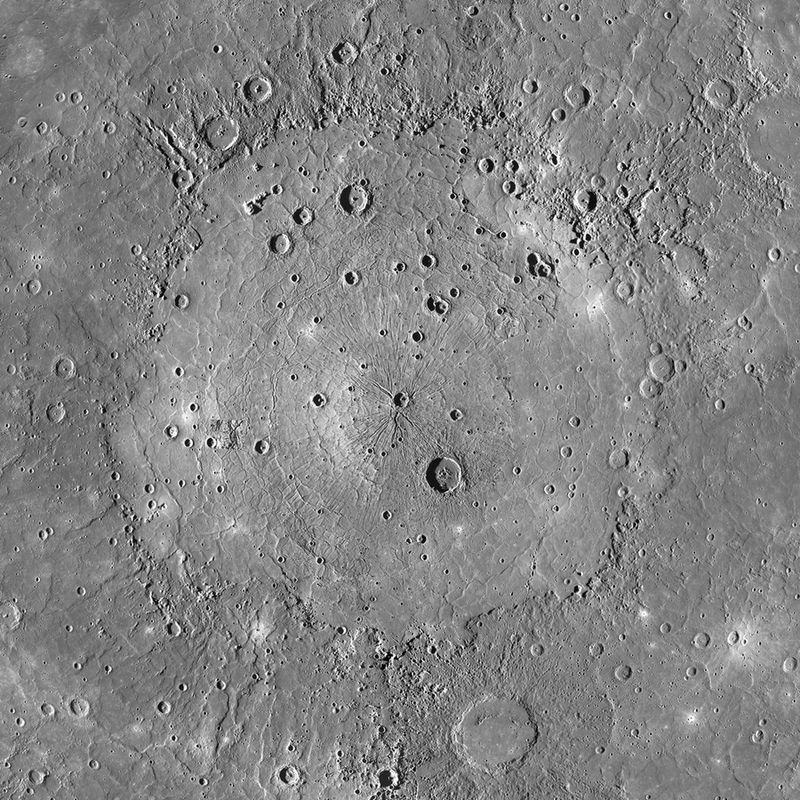

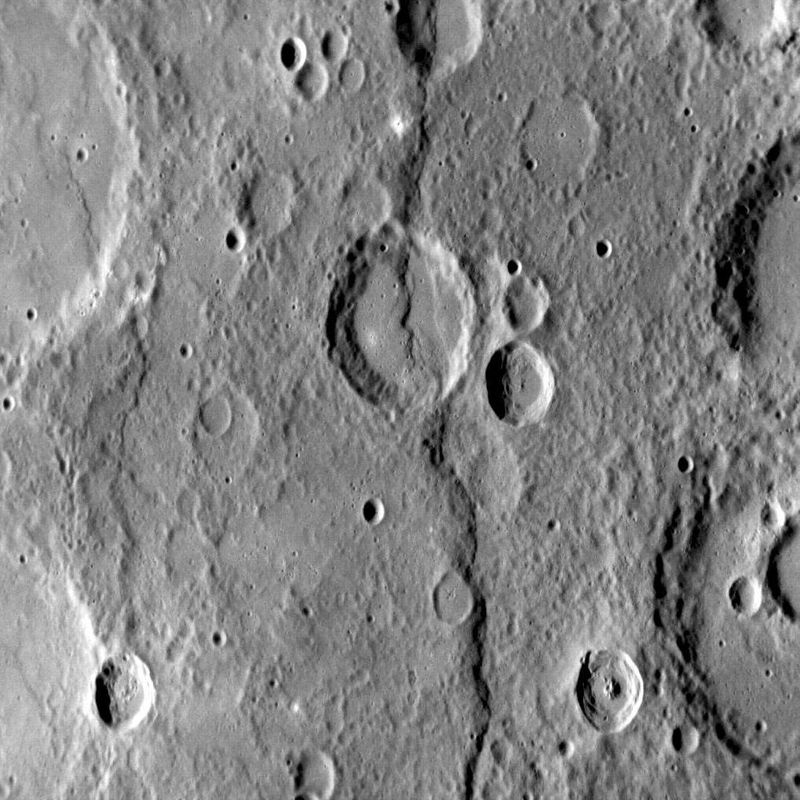

Une surface « lunaire »

Les images de Mariner-10 révèlent une surface « lunaire » criblée d'impacts de météorites. La structure la plus remarquable est sans conteste le bassin Caloris (bassin de la Chaleur), un immense cratère de 1 300 km de diamètre. Il aurait été formé par l'impact d'un corps d'environ 100 km de diamètre il y a 3,8 millions d'années. La puissance générée par les ondes de choc s'est ressentie jusqu'aux antipodes de l'impact où l'on retrouve un terrain au relief chaotique et fracturé.

Cette similitude d'aspect avec la surface de la Lune diffère cependant notablement par la présence d'escarpements : immenses failles orientées Nord-Sud. L'origine de ces formations résulterait essentiellement du ralentissement de la rotation de la planète. L'écart entre diamètre équatorial et polaire ayant ainsi tendance à devenir nul, couplé à une certaine contraction due au refroidissement général de la planète, pourrait expliquer la direction privilégiée de ces formations.

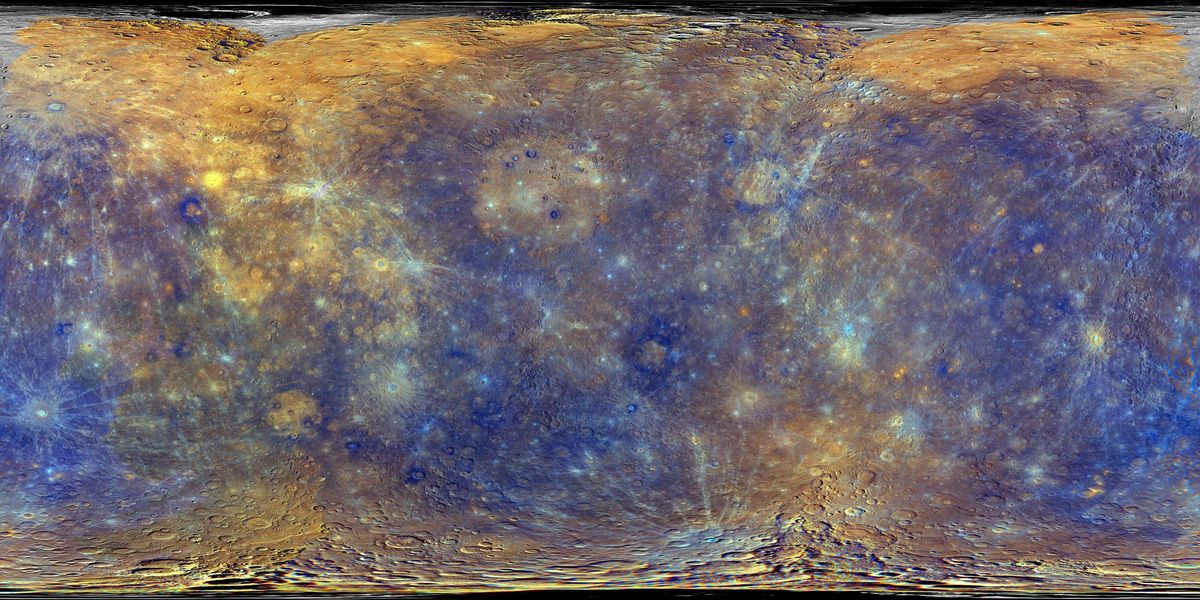

L'image suivante montre la surface de Mercure en fausses couleurs. Les régions bleu foncé sont des plaines de cratères enrichies en carbone (graphite). Les plaines lisses apparaissent en brun jaunâtre, elles sont dominantes dans l'hémisphère nord et dans le bassin Caloris (nettement visible au centre-haut de l'image), ce sont pour la plupart des coulées de lave plus jeunes. Les stries et les taches bleu clair à blanches sont de jeunes cratères d'impact et des éjectas.

Structure interne

Les études les plus récentes démontrent que la croûte supérieure ➀ ne dépasse pas les 30 km d'épaisseur et englobe un manteau ➁ de 600 km recouvrant un noyau ➂ d'environ 3 600 km de diamètre, soit 42% de son volume (contre 17% pour la Terre). Ce dernier — essentiellement constitué de fer — génère un champ magnétique qui a pu être mesuré par la sonde Mariner-10.

Comme tous les corps du Système solaire, Mercure s'est refroidie en dissipant la chaleur emmagasinée lors de sa formation. Pour qu'un champ magnétique puisse se former et perdurer, il faut un noyau partiellement liquide combiné avec la rotation de la planète. Hors, la vitesse de rotation de Mercure est bien trop lente pour qu'un mécanisme de « dynamo auto-entretenue » se mette en place. Le mode de fonctionnement du champ magnétique mercurien est donc différent de celui des autres planètes. La théorie la plus admise est que son origine provient des forces de marées avec le Soleil : les frictions internes entre le noyau solide et le manteau entraîneraient des frictions, liées à des courants de convection, à l'origine d'un échauffement interne capable de faire fondre le noyau.

Avance du périhélie

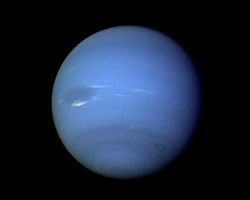

Le mathématicien et astronome français Urbain Le Verrier (1811-1877), codécouvreur de la planète Neptune Neptune

Neptune

Bien que repérable aux jumelles, la huitième planète du Système solaire reste décevante au télescope, même à forte puissance…

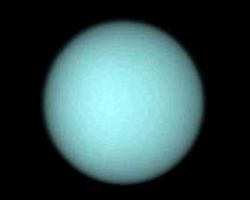

Planète Neptune — par le calcul, pour expliquer les anomalies de l'orbite d'Uranus Uranus

Uranus

Théoriquement visible à l'œil nu, il faudra cependant attendre l'invention du télescope pour qu'elle puisse être découverte par William Herschel…

Planète Uranus —, remarqua que la précession de l'orbite de Mercure montrait un écart de 43" d'arc par siècle par rapport à la théorie de la mécanique newtonienne et que les perturbations des autres planètes ne parvenaient pas à justifier.

Diverses interprétations furent avancées, comme un aplatissement du Soleil, et même la présence d'une nouvelle planète orbitant encore plus proche de notre étoile. Après le succès de la découverte de Neptune, cette hypothèse semblait vraisemblable.

La planète, prématurément nommée Vulcain, ne sera jamais retrouvée. Il faudra attendre 1916 pour que l'explication vienne de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein Albert Einstein

Albert Einstein

Entre 1905 et 1916, il édifie une théorie générale de l'Univers, dite Théorie de la Relativité, expliquant de nombreux phénomènes observés au niveau atomique (Relativité restreinte) et astronomique (Relativité générale)…

Glossaire (1879-1955) qui attribue une déformation de l'espace sous l'effet de la gravitation générée par l'énorme masse du Soleil proche.

Crédits photographiques : NASA, sauf mention contraire.